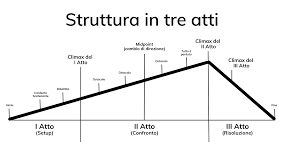

La struttura in tre atti è un modello narrativo classico per le sceneggiature sia per cortometraggi che per lungometraggi. L'Atto I (Setup) introduce il protagonista, il suo mondo e il conflitto iniziale, stabilendo la premessa della storia. L'Atto II (Confronto) è la parte più lunga, in cui il protagonista affronta ostacoli, sviluppa il suo obiettivo e incontra alleati e antagonisti, aumentando la tensione. L'Atto III (Risoluzione) vede il culmine del conflitto, dove il protagonista si scontra direttamente con la forza antagonista, portando a una risoluzione della trama e spesso a un cambiamento nel personaggio.

La struttura in tre atti è un modello narrativo classico per le sceneggiature sia per cortometraggi che per lungometraggi. L'Atto I (Setup) introduce il protagonista, il suo mondo e il conflitto iniziale, stabilendo la premessa della storia. L'Atto II (Confronto) è la parte più lunga, in cui il protagonista affronta ostacoli, sviluppa il suo obiettivo e incontra alleati e antagonisti, aumentando la tensione. L'Atto III (Risoluzione) vede il culmine del conflitto, dove il protagonista si scontra direttamente con la forza antagonista, portando a una risoluzione della trama e spesso a un cambiamento nel personaggio.

La struttura in tre atti, sin dai tempi di Aristotele, è diventata il pilastro della narrazione cinematografica e teatrale. Ma perché, in un’epoca in cui la realtà sembra sempre più complessa e frammentata, sceneggiatori affermati continuano a fare affidamento su questo modello “semplice”? In questa tesi esploreremo le radici storiche del paradigma, i suoi vantaggi — tecnico-operativi, psicologici e commerciali — e risponderemo ai principali dubbi: non rischia di “ingabbiare” le storie e i personaggi? È davvero riduttiva? Mostreremo infine esempi concreti di pellicole che, pur rispettando il tre atti, hanno saputo esprimere tutta la complessità dell’esperienza umana.

1. Origini e solidità del paradigma

- Aristotele e la Poètica: già nel IV secolo a.C. Aristotele individuava tre momenti chiave nella tragedia – esposizione, conflitto, catarsi – che corrispondono grosso modo ai tre atti moderni. L’efficacia di questo schema sta nella sua chiarezza drammaturgica: ogni parte ha uno scopo ben definito.

- Hollywood classica: negli anni ’30–’50, montatori e produttori hanno codificato la scansione in tre atti per semplificare la produzione su larga scala. Dallo storyboard alla distribuzione, il tre atti divenne un linguaggio comune in cui tutti gli uffici capivano immediatamente qual era lo “stato” della storia.

- Manuali e insegnamento: autori come Syd Field (pioniere della suddivisione in tre atti) e Blake Snyder (Save the Cat!) hanno solidificato l’approccio, offrendo formule ripetibili e facilmente insegnabili nelle scuole di scrittura.

2. Vantaggi della struttura in tre atti

2.1 Coordinamento e collaborazione

- Team di scrittura e produzione: con tre atti, sceneggiatori, registi, produttori e montatori parlano la stessa lingua. Definire in quale atto si trova un’idea facilita discussioni e revisioni.

- Finanziatori e pitch: presentare un progetto in tre atti (con incipit, svolgimento, climax/epilogo) aiuta gli investitori a valutare rapidamente il potenziale narrativo e commerciale.

2.2 Ritmo e coinvolgimento emotivo

- Primo atto: introduce protagonisti, mondo e conflitto principale; non si perde tempo in digressioni.

- Secondo atto: esplora complicazioni, ostacoli crescenti e sviluppo dei personaggi; è qui che lo spettatore rimane “agganciato”.

- Terzo atto: risoluzione delle tensioni e soddisfazione emotiva del pubblico.

Questo ritmo “montante → picco → discesa” è radicato nei processi cognitivi umani: riconosciamo istintivamente quando una storia “parte”, “si complica” e “si risolve” e produciamo dopamina a ogni avanzamento verso la risoluzione.

3. La flessibilità interna al modello

Una critica comune è che tre atti siano “troppo stretti”. In realtà, tale schema è molto più elastico di quanto sembri:

- Suddivisioni interne: ogni atto può contenere micro-strutture (ad esempio il midpoint, il plot point 1 e 2 di Field; i cinque momenti di Vogler).

- Varianti 4-5-7 atti: in molte serie TV o opere in costume, si parla di “at(t)i” multipli, ma restano derivati del tre atti originario, semplicemente suddivisi con maggiore granularità per esigenze di durata (es. 10 episodi).

- Narrazioni parallele e ipertestuali: Pulp Fiction (Tarantino, 1994) rispetta il tre atti su ogni storyline, pur intrecciandole in maniera non lineare; Cloud Atlas (Tykwer & Wachowski, 2012) applica a ogni arco narrativo il suo mini-tre atti, poi li fonde in climax multipli, mantenendo però un ordine interno per ciascuna linea.

4. Esempi di “belle storie” in tre atti

- “Il Padrino” (1972, Coppola)

- Atto I: introduzione alla famiglia Corleone e al conflitto iniziale con altre famiglie.

- Atto II: Michael Corleone si immerge sempre più nel mondo criminale, compresa la vendetta e le alleanze.

- Atto III: scontro finale, Michael afferma definitivamente il suo potere e la parabola tragica si chiude.

Nonostante la complessità dei personaggi e delle dinamiche familiari, la struttura rimane nitida, permettendo allo spettatore di seguire ogni svolta senza perdersi nel labirinto delle alleanze.

- “Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza” (1977, Lucas)

Lucas utilizza il tre atti per presentare un eroe archetipico: chiamata all’avventura (atto I), prove e crescita (atto II), battaglia finale e vittoria (atto III). Questa chiarezza ha contribuito a rendere il mito universale e ripetibile. - “Get Out” (2017, Peele)

Un thriller/horror che costruisce tensione attraverso micro-punti di svolta: il terrore aumenta in maniera calibrata fino al colpo di scena finale, che risolve il conflitto principale. Anche qui, tre atti che guidano lo spettatore in un crescendo ansiogeno.

5. Alternative e quando adottarle

5.1 Storie episodiche e antologiche

Serie come “Black Mirror” o “Fargo” (serie TV) adottano una struttura libera ad arco, ideali per racconti autoconclusivi o multiprospettici. In questo caso, ogni episodio può essere un tre atti, ma l’intera stagione non lo è necessariamente.

5.2 Narrazione non lineare

Film come “Memento” (Nolan, 2000) capovolgono il tempo, ma ogni “sequenza” possiede internamente un inizio, uno sviluppo e un finale. Qui l’innovazione risiede nel montaggio, non nell’abbandono completo della forma drammaturgica classica.

5.3 Strutture “ibride”

- Kishōtenketsu (4 atti giapponesi): esposizione, sviluppo, twist, conclusione. Adatto per storie senza grande conflitto, ma con grandi rivelazioni sulla realtà o i personaggi.

- Five-act play/Shakespeare: ancora utilizzato in teatro e talvolta in adattamenti filmici, soprattutto drammatici o storici.

Queste alternative funzionano quando un progetto richiede un ritmo differente (es. antologia horror, sperimentazioni d’autore), ma non sono adatte per ogni genere commerciale.

Concludendo e sintetizzando tutto quanto detto sopra:

- Non una gabbia, ma uno scheletro: il tre atti dà supporto, non vincolo. La “magia” nasce dalla scrittura dei dettagli, non dalla struttura di base.

- Adattabilità: all’interno di ogni atto si possono sperimentare micro-strutture, tempi narrativi inusuali, montaggi creativi.

- Efficacia comprovata: le grandi storie che hanno attraversato decenni di cinema mondiale si basano sul tre atti proprio perché, pur nella loro diversità, rispettano il bisogno umano di percepire un ordine narrativo.

La realtà è complessa, ma la mente umana ricerca pattern in grado di darle senso: il tre atti è un filtro cognitivo che trasforma il caos in percorso emotivo, garantendo al pubblico di “immergersi” nella storia senza disperdersi. Per uno sceneggiatore esperto, questa non è una gabbia, ma la tavolozza su cui dipingere qualsiasi capolavoro.